325 théories, une seule question

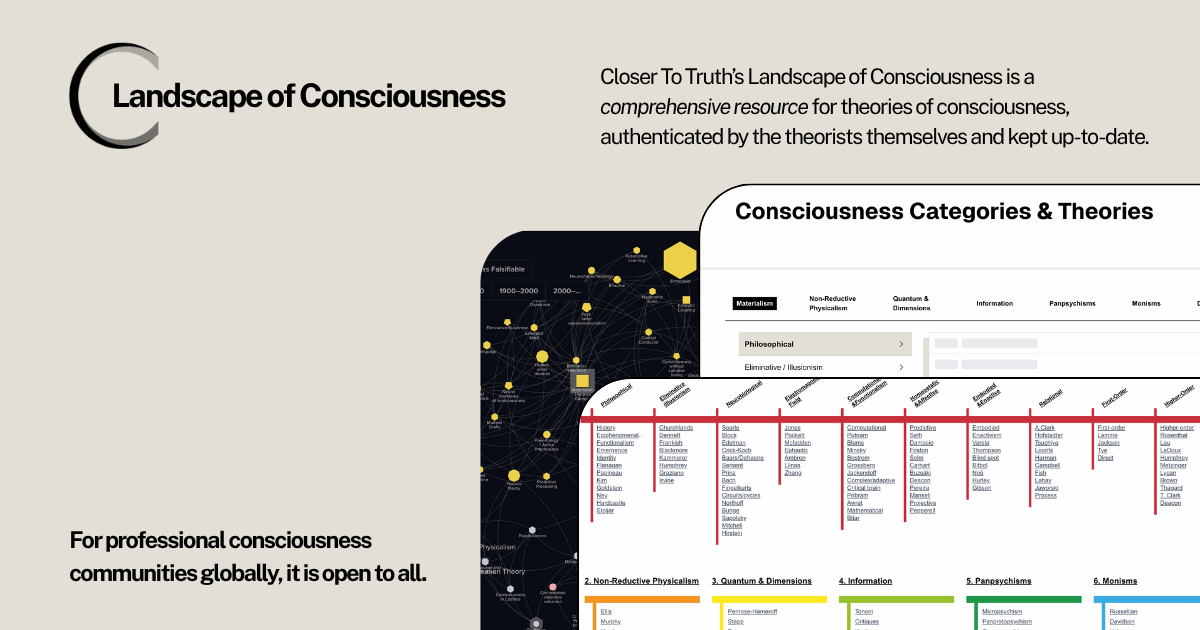

Une cartographie des théories de la conscience.

Qu’est-ce que la conscience ?

Derrière cette interrogation apparemment simple se cache l’une des énigmes les plus profondes de l’expérience humaine. Depuis des siècles, philosophes, scientifiques, mystiques et artistes tentent d’y répondre, chacun avec ses outils, ses mots, ses images.

Le résultat ? Aujourd'hui Robert Lawrence Kuhn et Alex Gomza-Marin ont recensé plus de 325 théories distinctes, issues des sciences cognitives, de la philosophie, de la physique, de la biologie et des traditions spirituelles.

Cette carte rend sensible un fait déroutant : plus nous apprenons, plus les théories se multiplient. Plutôt qu’un inventaire, voici une lecture critique et vivante : vers une écologie des théories, où chaque approche éclaire une facette du mystère.

𒆖 Consulter la carte interactive : https://loc.closertotruth.com/map

Une salle pleine de voix

Imaginez une vaste salle circulaire où 325 voix affirment, chacune, détenir la clé de la conscience. Certaines s’appuient sur des équations, d’autres sur des expériences de laboratoire, d’autres encore sur des visions méditatives. Les unes parlent d’émergence neuronale, d’autres d’un principe cosmique, d’un flux d’informations ou d’une trame de sens sous‑jacente au réel.

La polyphonie est parfois cacophonique, mais elle dit l’essentiel : le réel résiste à la simplification.

Une pluralité féconde

Cette multiplicité n’est pas un échec : elle signale la fertilité de la question.

Si la conscience échappe au carcan d’un seul modèle, c’est peut‑être qu’elle exige un regard transdisciplinaire. Chaque théorie capture un fragment, ouvre une fenêtre, mais aucune n’épuise la totalité du phénomène. Voyons ces approches comme des espèces d’un même écosystème intellectuel.

La tentation de l’unique

La science aime les unifications. La tentation est grande de chercher « la » théorie de la conscience. L’histoire, pourtant, montre que le vivant et l’esprit se diffractent comme la lumière dans un prisme. L’erreur serait de faire taire la diversité.

Un miroir de notre époque

Le foisonnement actuel reflète un basculement culturel.

Le matérialisme strict, longtemps dominant, montre ses limites, bousculé par de nouveaux récits : neurosciences de l’attention, physique quantique, idéalismes, panpsychismes, traditions revisitées. Nous quittons l’idée d’un réel unique et fixe pour explorer un univers multiple et résonant.

Vers une écologie des théories

Plutôt que d’arbitrer des vainqueurs, accueillons des voix complémentaires.

Penser la conscience comme un réseau d’interdépendances, et non comme une arène, permet d’avancer sans nier l’énigme. La conscience n’est pas un objet à disséquer : c’est un horizon à explorer.

Au lieu de chercher à départager les théories comme des adversaires, nous pouvons les accueillir comme des voix complémentaires, chacune portant une part de vérité. C’est ce que nous appelons une écologie des théories de la conscience : une manière de penser le vivant mental et spirituel comme un réseau d’interdépendances, plutôt qu’une arène de luttes.

𒆖 En ce sens, les 325 théories ne sont pas une dispersion, mais une invitation : reconnaître que le mystère de la conscience est plus vaste que nos cadres de pensée, et qu’il exige de nous une humilité créative.

Explorer le site officiel et les 325 théories

Le site officiel : https://loc.closertotruth.com

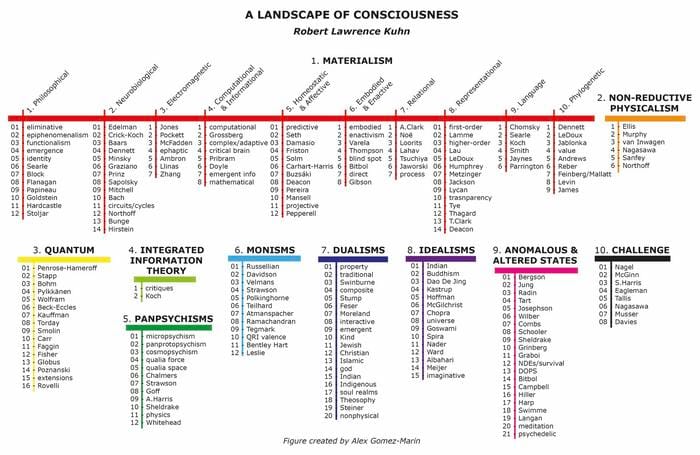

🧭 Une boussole en plusieurs familles

Pour s’orienter dans le labyrinthe, distinguons plusieurs paysages qui se chevauchent :

Matérialismes — la conscience comme fonction issue du cerveau (représentation, global workspace, illusionnisme, etc.). Nécessaire ? oui. Suffisant ? débat ouvert.

Physique quantique — la conscience reliée à des processus quantiques (dans le cerveau, dans la nature, ou comme structure d’information).

Information intégrée (IIT) — mesurer la conscience comme intégration causale (φ) et postuler une identité entre structure informationnelle et expérience.

Panpsychismes — une qualité d’expérience minimale serait partout, agrégée en formes plus riches (problèmes de combinaison et de frontières).

Monismes (à double aspect) — une seule substance, deux faces (physique/mental) selon la perspective.

Dualismes — deux plans distincts (matière / esprit) et la question cruciale de l’interaction.

Idéalismes — la conscience primaire ; le monde apparaît dans la conscience ou par elle (via la dissociation des sujets).

États modifiés et “anomalies” — NDE/OBE, méditation, psychédéliques, psi : données défiantes qui interrogent nos cadres (sans garantir, à elles seules, une ontologie).

Critiques et défis — scepticismes méthodologiques, « problème dur », limites de la modélisation : et si la conscience restait, en partie, indomptable ?